„Das Japanische-Enzephalitis-Virus könnte sich auch in Deutschland festsetzen“

Dass die Japanische Enzephalitis (JE) nicht irgendeine Randerscheinung in Japan ist, dürfte mindestens jedem Individualreisenden, der in südostasiatischen Ländern unterwegs gewesen ist, bekannt sein. Dass das auslösende Virus mit dem bei uns endemischen Frühsommer-Meningoenzephalitis-(FSME)-Virus verwandt ist, ist höchstwahrscheinlich weniger bekannt. Beide gehören zur Gattung der Flaviviren. Warum diese RNA-Viren so unterschiedliche Reaktionen innerhalb ihrer Wirte auslösen, ist die große Frage, der Dr. Imke Steffen mit der Nachwuchsgruppe RNA-VIRT nachgeht.

Worin genau besteht die Ähnlichkeit zwischen dem JEV und dem FSMEV?

Beides sind Flaviviren, sie gehören zur großen Familie der Positiv-Strang RNA-Viren Flaviviridae. Auf Basis der Genomsequenzen – also der Organisation des Genoms mit den verschiedenen Proteinen, die dort codiert sind – ähneln sich das JEV und das FSMEV deutlich. Der Hauptunterschied zwischen beiden Viren ist der Übertragungsweg. Während bei JEV Mücken die Vektoren darstellen, sind es bei FSMEV Zecken.

Das FSME-Virus ist hierzulande verbreitet, könnte nicht auch JEV ein endemisches Virus in Deutschland werden?

Im Prinzip ist genau das die große Sorge. Mit dem West-Nil-Virus (WNV) haben wir vor kurzem erlebt, dass es nach Deutschland eingetragen wurde und jetzt bei uns auch endemisch wird. Das JEV könnte auf ähnlichem Wege nach Deutschland eingebracht werden – und sich dann entsprechend verbreiten und festsetzen.

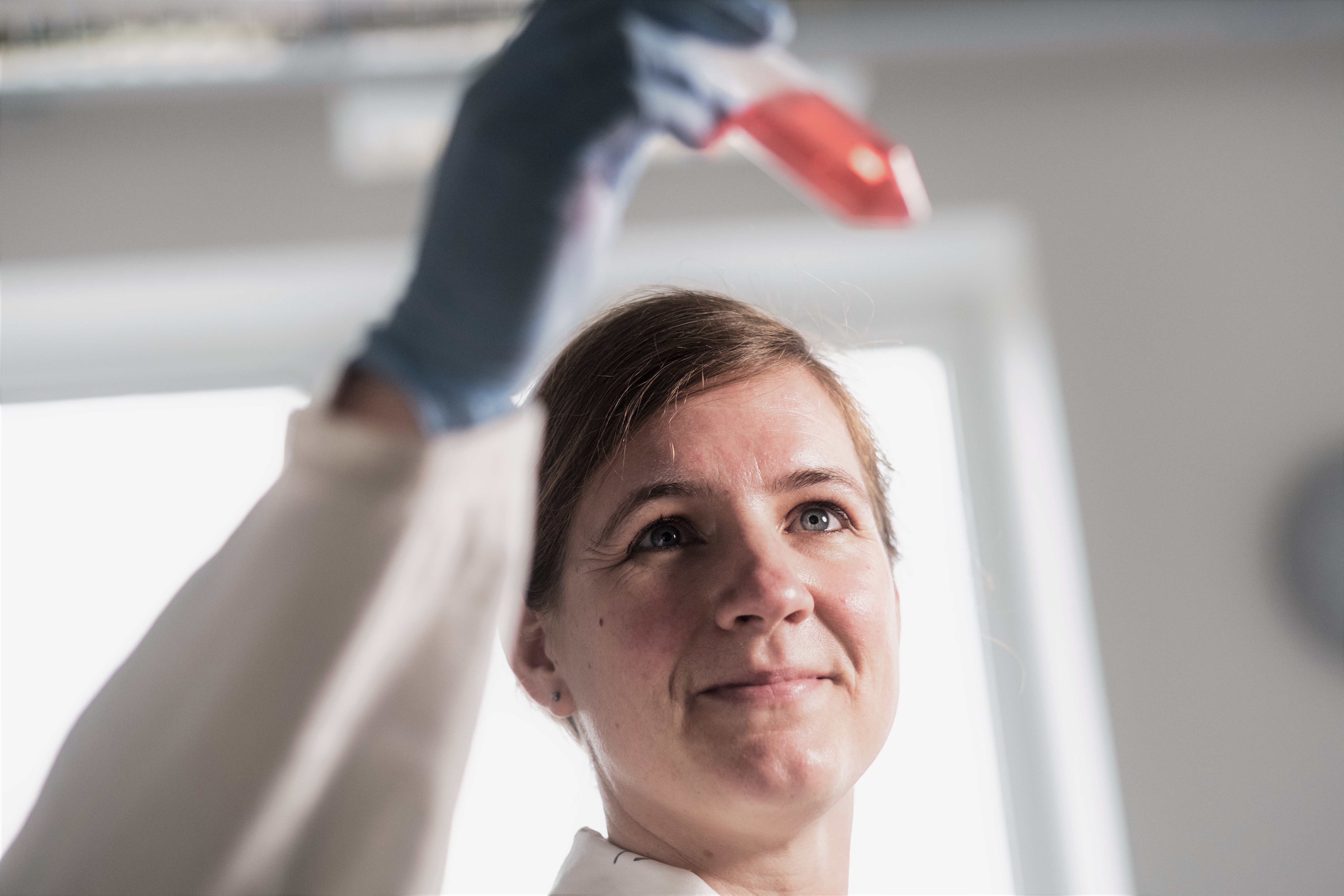

Wie muss man sich die tägliche Arbeit mit diesen Viren vorstellen?

In meinem Labor arbeiten wir sehr molekular. Alle Arbeiten mit diesen Viren müssen in unserem Sicherheitslabor durchgeführt werden, denn es handelt sich ja um humanpathogene Viren, die zum Teil auch schwere Erkrankungen hervorrufen können. Und um neurotrope Viren, die das Zentralnervensystem (ZNS) befallen können. Insofern müssen die zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen beachtet und gewährleistet sein. Hauptsächlich arbeiten wir bei uns in verschiedenen Zellkultursystemen, in denen wir die Viren auch vergleichen. Zum einen sind das Zellkulturen aus unterschiedlichen Wirtstieren, die für diese Viren zugänglich sind. Hier schauen wir uns vergleichend die zellulären Reaktionen auf die Virusinfektion an. Zum anderen haben wir auch ein spezielles Zellkulturmodell für die Blut-Hirn-Schranke, also der Barriere zwischen dem Blutkreislauf und dem ZNS. Hier interessiert uns insbesondere, wie die Viren es schaffen, in das ZNS einzudringen und dadurch die schwere Symptomatik bei manchen Individuen zu erzeugen.

Schweine erkranken nicht, sind aber auch nicht das Reservoirtier des JEV. Welche Rolle kommt den Schweinen bei der Verbreitung zu?

Für das JEV ist der Reservoirwirt der Wasservogel, wie etwa der Reiher oder auch die Ente. In diesem überdauert das Virus langfristig. Über Mücken wird es dann weiterverbreitet. Schweine spielen bei der Verbreitung eine große Rolle, da sie als Zwischenwirt dienen, in dem sich das Virus stark vermehren kann. Es entsteht so eine hohe Viruslast. Wiederum über die Mücke kann schließlich die Virusmenge aufgenommen werden, die dann ausreicht, um einen Fehlwirt wie den Menschen zu infizieren.

Kann das Virus denn direkt vom Schwein auf den Menschen überspringen?

Durch direkten Kontakt oder Tröpfcheninfektionen kann das Virus zwischen den Schweinen selbst weitergegeben werden. Gänzlich ausschließen, dass das Virus auch direkt vom Schwein auf den Menschen übergeht, lässt sich nicht. Voraussetzung ist natürlich der entsprechend enge Kontakt mit den Tieren. Dennoch ist aus den Endemiegebieten nicht bekannt, dass dies ein gängiger Infektionsweg ist, auch Übertragungen von Mensch zu Mensch sind auf diesen Wegen nicht bekannt.

Warum vermehrt sich das Virus in den unterschiedlichen Wirten unterschiedlich stark?

Natürlich spielt das Immunsystem eine Rolle, das die Ausbreitung innerhalb des Wirtes von einem Gewebe zu einem anderen reduzieren kann. Auch molekulare Mechanismen auf der Ebene der infizierten Zelle sind entscheidend, die beispielsweise dafür sorgen können, dass Entzündungsreaktionen entstehen, die dann zu den schweren Symptomen beitragen. Das ist eine Frage, mit der sich unsere Forschungsgruppe auseinandersetzt. Wir können bislang noch nicht beantworten, weshalb es in manchen Wirten zu einer starken Vermehrung der Viren kommt aber nicht zu einer Ausbildung der schweren Symptomatik. Beispielsweise bleiben erwachsene Schweine in der Regel symptomfrei, das Virus tritt hier nicht in das ZNS ein, allerdings kommt es oft bei tragenden Säuen vor, dass die Entwicklung des Fötus gestört wird oder es zu einem Abbruch kommt. Beim Fötus zeigen sich also offenbar Symptome bei einer Infektion.

Weshalb verläuft eine Infektion bei Menschen so unterschiedlich?

Beim Großteil der Menschen bleibt die Infektion asymptomatisch. Eine schwere Symptomatik entwickelt ein eher kleiner Teil. Warum das so ist, und wer besonders gefährdet ist, ist nicht immer ganz klar. In den Endemiegebieten der JE erkranken vor allem Kinder schwer, da ihr Immunsystem gegenüber den Viren noch naiv ist, während Erwachsene in ihrem bisherigen Leben bereits Kontakt mit dem Virus hatten und so Immunität aufbauen konnten. Ausbrüche bei Erwachsenen sind daher selten und finden meist nur statt, wenn ein neuer Genotyp in eine neue Region eingeschleppt wird.

Wodurch entstehen die langfristigen neurologischen Schäden beim Menschen?

Die Immunantwort kann den Wirt schützen, kann aber auch selber im Gewebe Schaden anrichten. Besonders bei neurotropen Infektionen ist das ein Problem. Es kommt zu schweren Erkrankungen. Für das FSME-Virus haben wir eine Studie durchgeführt, in der wir zeigen konnten, dass im Gehirn von Mäusen vor allem ein Zelltyp, die Astrozyten, eine besonders große Rolle spielen, da diese den Botenstoff Interferon nach einer Infektion mit dem Virus ausschütten. Diese Immunreaktion hat die Funktion, benachbarte Zellen wie z.B. Neuronen zu warnen und dadurch einen antiviralen Status herzustellen, kann jedoch auch negative Auswirkungen auf die umliegenden Zellen haben, die durch anhaltende Entzündungsreaktionen teilweise geschädigt werden können. Neuronen können sich nicht wie manch andere Gewebetypen erneuern. So können bleibende Schäden entstehen.

Besteht nach einer durchgemachten FSME-Erkrankung auch ein Schutz gegen die JE?

Ein interessanter und relevanter Aspekt für die klinische Diagnostik ist, dass bei Flaviviren Antikörperantworten zum Teil kreuzreaktiv sind. Sie erkennen also auch andere, verwandte Flaviviren. In gewisser Weise ist das ein Vorteil, in dem Sinne, dass ein Schutz gegenüber den verwandten Viren besteht. In der Diagnostik erschwert dies manchmal allerdings herauszufinden, welche Infektion der Erkrankung zugrunde liegt. Die schwere Symptomatik tritt meist erst dann auf, wenn das Virus im Blut nicht mehr nachweisbar ist. Man stützt sich hierbei also auf die Antikörperreaktion. In Gebieten mit mehreren Flaviviren kann so die Diagnostik erschwert werden. Das ist auch etwas, woran wir forschen: Wir konnten feststellen, dass sich das West-Nil-Virus und das FSME-Virus anhand eines Nichtstrukturproteins serologisch gut auseinanderhalten lässt. Das WNV und das JEV gehören allerdings zum selben Serotyp, sind also auch antigenetisch näher verwandt. Wenn nun nach dem WNV auch das JEV in Deutschland Fuß fasst, dürfte das in der Diagnostik durchaus zu Komplikationen führen.

Was wären denn Faktoren, damit sich das JEV hierzulande ausbreiten könnte?

Der Klimawandel ist einer der Hauptfaktoren, warum sich auch die Vektoren immer weiter ausbreiten. Das ist sowohl bei den Mücken als auch bei den Zecken der Fall. In nördlichen Gebieten können diese immer besser überdauern. Mit der Ausbreitung der entsprechenden Mücken steigt auch das Risiko, dass das Virus eingetragen oder eben verbreitet wird. Damit sich das Virus etablieren kann, muss ein geeigneter Vektor vorhanden sein. Diese Wahrscheinlichkeit wird durch den Klimawandel erhöht.

Auch die Schweinehaltung ist bei uns ja ausgeprägt…

Das Interesse an diesem Virus ist in Deutschland vorhanden, auch weil in unserer Nahrungsmittelproduktion Schweine eine große Rolle spielen. Die Sorge, dass es hier dann ebenfalls zu Problemen kommen kann, ist nicht unbegründet.

Das Interview führte Christoph Kohlhöfer